Duft ist mit der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Menschen untrennbar verbunden. Der Schriftsteller Patrik Süskind hat dem Duft der Unschuld mit dem Buch „Das Parfüm“ ein Denkmal gesetzt. Doch wie „unschuldig“ kann „der Duft“ denn sein? Hier in Teil 1 betrachten wir die positiven Wirkungen von Düften.

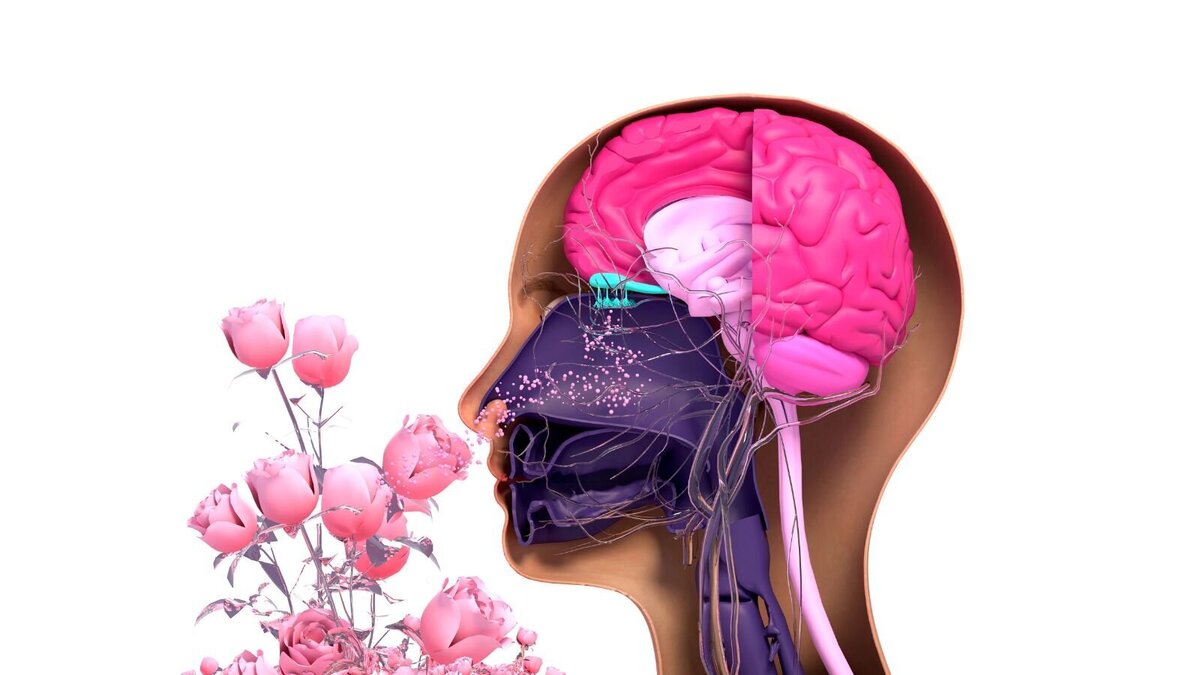

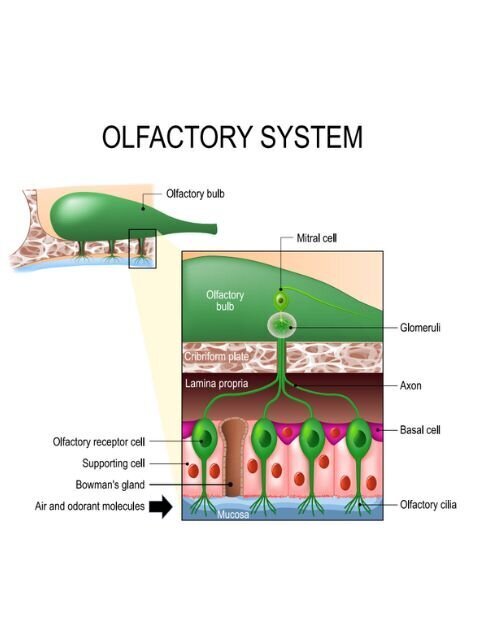

Wir riechen, indem wir mit der Luft auch die Duftmoleküle in die Nase einziehen. Dort binden sie sich an spezielle Rezeptoren in der Riechschleimhaut. Diese Rezeptoren senden Signale über den Riechnerv an das Gehirn, das die Informationen interpretiert und als Geruch wahrnimmt. Die Vielfalt der Gerüche entsteht durch die unterschiedliche Kombination von aktivierten Rezeptoren.

Alle Menschen besitzen etwa 350 Sorten von Geruchsrezeptoren (je nach Quelle wird von 350–400 gesprochen), bei denen jeder auf einen bestimmten Duft spezialisiert ist. Allerdings sind bis heute nur etwa 10 Prozent von ihnen identifiziert. Sie tragen dann Namen wie hOR11-2, der Bananenduft „erkennt“. Dieser Rezeptor kann von strukturell ähnlichen Molekülen aktiviert werden. Dieses wurde zuletzt an dem Maiglöckchenduft untersucht, dessen Duftkomponente Lilial ist.2

Der Querschnitt zeigt das menschliche olfaktorische System mit dem Riechkolben (olfaktorischer Bulbus), den Mitralzellen, der Glomerula Olfactoria und den Geruchsrezeptoren.1

Warum wir Duft mögen

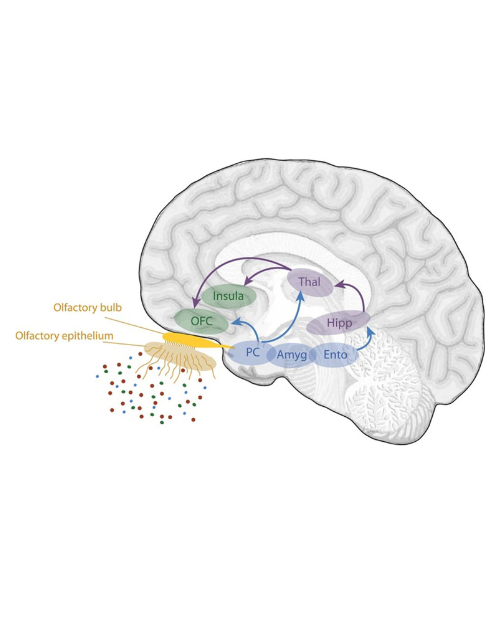

Unsere Wahrnehmung von Düften ist eng mit dem limbischen System des Gehirns verknüpft, dem Bereich, der für Emotionen, Erinnerungen und Verhaltensweisen zuständig ist. Die tief verwurzelte Verbindung zu unseren Emotionen und Erinnerungen haben wir sicherlich alle schon einmal erlebt: Wir eilen eine belebte Straße entlang und plötzlich erschnuppern wir den Duft, den wir von einem vertrauten Menschen kennen. Sofort kommen Erinnerungen an einen besonderen Moment oder diese Person hervor und lösen positive Gefühle aus. Das muss nicht allein mit Parfüm passieren. Der Geruch einer bestimmten Speise, der Duft frischer Blumen, ein gebrauchter Ledersattel oder die alte Kommode der Großmutter: Alle haben ihr Duftgeheimnis.

„Düfte regen ganz eindeutig die Hirntätigkeit an“, sagt Professor Thomas Hummel 3, der seit über 25 Jahren zu den medizinischen Aspekten der Geruchswahrnehmung forscht. „Und im Gegensatz zu anderen Sinnen bleiben Geruchsinformationen im Gehirn weitgehend unzensiert.“ 4

Die Duftwahrnehmung hat eine tiefe biologische Bedeutung, die einst überlebenswichtige Signale wie Nahrung, Gefahr und Fortpflanzung vermittelte. Diese wirken bis heute nach. Die Duftwahrnehmung spielt eine wichtige Rolle in der sozialen Interaktion; sie beeinflusst unbewusst unsere Wahrnehmung von anderen. Es geht dabei um Vertrauen, Sympathie oder auch negative Assoziationen, wodurch sie unser Verhalten gegenüber anderen Menschen prägt.

Düfte finden wir weiterhin in der Aromatherapie und bei Wellnessanwendungen. Dass die Duftwahrnehmung mehr ist als Wellness, zeigen Untersuchungen zur Anosmie, dem Verlust der Geruchswahrnehmung. Wer die Fähigkeit des Riechens verloren hat, bekommt in der Folge häufig medizinische Probleme.5

Woher kommt der Duft?

Um einen speziellen Geruch zu erzeugen, bedienen sich die Pflanzen am Chemiebaukasten der Natur.

So wird der typische Geruch von Jasmin von über 100 Einzelkomponenten erzeugt, von denen sechs (Benzyl Acetate, Benzyl Benzoate, Benzyl Alcohol, Linalool, 1H-Indole, cis-Jasmone) drei Viertel der Gesamtmenge ausmachen.

Bei der Entwicklung eines Parfüms werden ebenfalls mehrere Substanzen miteinander kombiniert.

Dafür kommen Duftstoffe aus natürlichen Quellen wie Pflanzenteilen, Blumen und Früchten (und sind dann meist auch schon Mischungen) infrage. Düfte von Tieren wie Moschus und Amber werden ebenfalls eingesetzt. Diese Moleküle werden durch ihre chemische Struktur und Duftintensität unterschiedlich wahrgenommen. Heute werden überwiegend synthetisch hergestellte Duftstoffe verwendet 7, um teils spezielle Gerüche gezielt zu reproduzieren (Vanillin) und um teils völlig neuartige Dufterlebnisse zu kreieren (Iso E super). 8

Schematischer Blick auf das menschliche olfaktorische System: Man unterscheidet den primären (blau) und sekundären (grün) olfaktorischen Cortex. Die unterschiedlichen Hirnareale kommunizieren zusätzlich miteinander. Amyg = Amygdala, Ento = entorhinaler Cortex, Hipp = Hippocampus, OFC= orbitofrontaler Cortex, PC = piriformer Cortex, HT = Hypothalamus, Thal= Thalamus. 6

Die parfümierte Zeit

Als 1709 das Eau de Cologne entwickelt wurde, war es ein komplett natürlicher Duft, der überwiegend aus Ölen von Zitrusfrüchten besteht. Als um die Wende zum 20. Jahrhundert Parfüme kreiert wurden, versuchten die Chemiker, die natürlichen Noten mit synthetischen Stoffen zu verstärken.

Heute setzen sich Parfüms zu überwiegenden Teilen aus synthetisch gewonnenen Substanzen zusammen. Ein „einfaches“ Orangenöl, wie es durch Wasserdampfdestillation der Schalen gewonnen wird, findet seinen Einsatz eher in der Aromatherapie. Der wesentliche Unterschied eines heutigen Parfüms zu ätherischen Ölen der Aromatherapie (sie werden häufig auch essenzielle Öle genannt) ist seine Komplexität.9

Weiterhin werden Parfüms oder Duftkomponenten nicht nur in einem Parfüm eingesetzt, sondern in kosmetischen Produkten wie Haushaltsreinigern, Waschmitteln, Lufterfrischern oder Duftkerzen. Es gibt fast keinen Lebensbereich, in dem nicht irgendetwas „duftet“.

Die ausufernde Parfümierung unserer Welt hat ihren Preis, sodass es schon ein werbewirksames Versprechen ist, wenn das Produkt „parfümfrei“ ist. Das Problem ist die Parfümallergie. Allerdings gibt es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass man eine „echte“ Parfümallergie allein durch das Riechen eines Parfüms entwickelt.

Da aber Duftstoffe auch in Kosmetikprodukten eingesetzt werden und dadurch unweigerlich in den Kontakt mit der Haut kommen, kann sich bei empfindlichen Personen eine Unverträglichkeitsreaktion einstellen, die von einer Irritation bis hin zu einem Kontaktekzem oder einer Allergie reichen kann. Müssen Duftstoffe also strenger reguliert werden?

Dr. Ghita Lanzendörfer-Yu

Die Autorin ist unabhängige Beraterin und war als Chemikerin in der kosmetischen Produktentwicklung tätig. www.dejayu.de

Literatur:

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Olfaktorische_Wahrnehmung

2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0182147

3 www.researchgate.net/profile/Thomas-Hummel/9#research-items

4 www.basf.com/global/de/media/magazine/creatingchemistrystories/2020/fragrance-makers

5 www.nature.com/articles/s41467-024-52650-6

6 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4083449

7 www.nature.com/articles/d42473-022-00164-4

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Tetramethyl_acetyloctahydronaphthalenes

9 https://dejayu.de/aromatherapie-mit-chemischen-botenstoffen-die-psyche-heilen

10 https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejoc.202300900