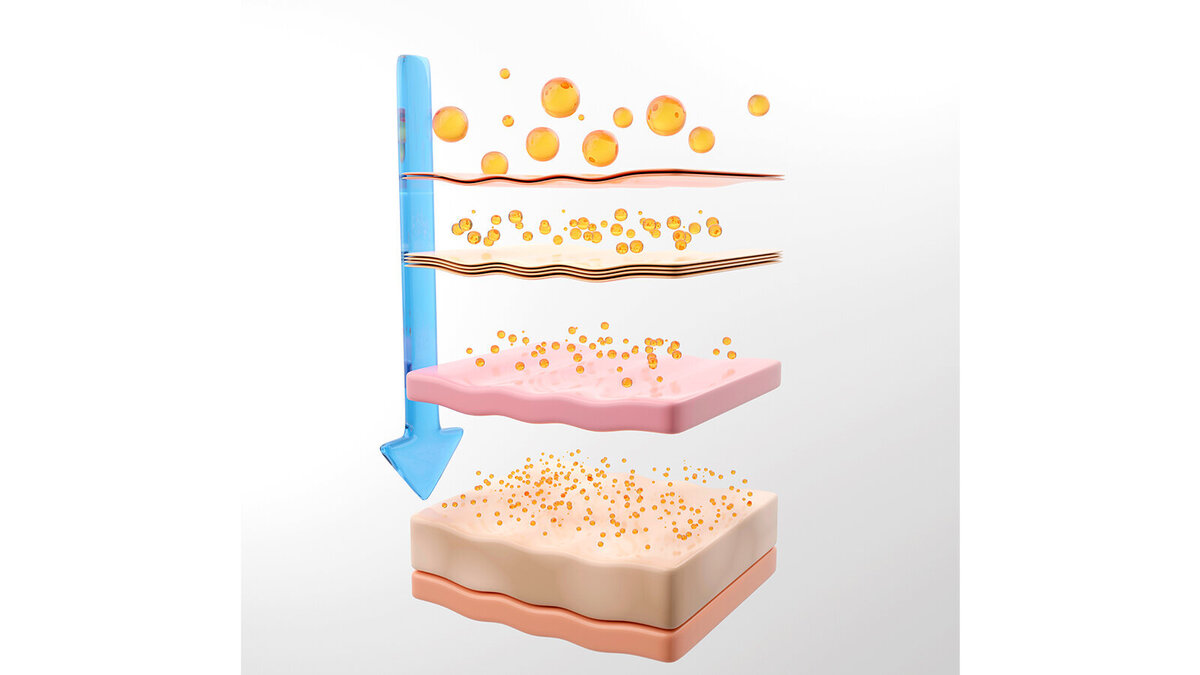

Die Komponenten von Kosmetika und dermatologischen Präparaten verbleiben bei ihrer Anwendung auf der Hautoberfläche oder sie gelangen bis in die Hautbarriere, die Epidermis, die Dermis oder in den Kreislauf. Die Eindringtiefe entscheidet darüber, ob der gewünschte Rezeptor erreicht wird und die gewünschte Wirkung eintritt. Ziel ist der schnelle Eintritt der maximalen Effektivität bei einem geringstmöglichen Verlust an Substanz. Wir erläutern die molekularen Hintergründe.

Die Voraussetzung, dass Stoffe in Form ihrer einzelnen Moleküle wirken, ist ihre Fähigkeit, oberflächlich in die Haut einzudringen (zu penetrieren). Wenn sie die Haut transdermal durchdringen, bezeichnet man dies im Gegensatz zur Penetration als Permeation. Die Permeation kann auf verschiedenen Wegen intrazellulär, interzellulär oder über die Haarfollikel erfolgen.

Eindringen und Eindringtiefe sind von Größe und Natur der Moleküle abhängig. Darüber hinaus gibt es Stoffe, die es Wirkstoffmolekülen ermöglichen, leichter in oder durch die Haut zu gelangen. Sie werden als Penetrationsverstärker bezeichnet.

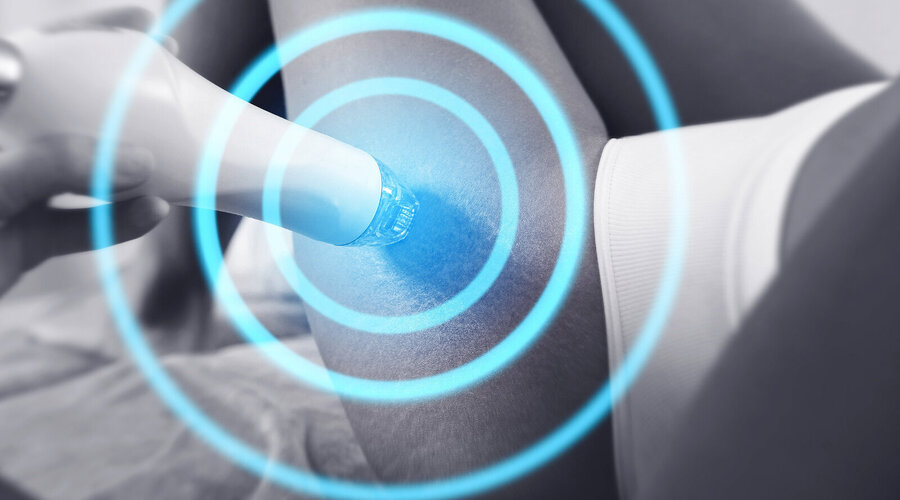

Penetrationsverstärkung ist nebenbei bemerkt nicht nur auf die Chemie der Moleküle beschränkt, sondern lässt sich auch physikalisch zum Beispiel durch Ultraschall, Radiofrequenz und Iontophorese erreichen.

Hinzu kommt ein bisher wenig beachteter Vorgang – nämlich die vorgelagerte Bildung kleinerer, schneller penetrierender Metabolite, die durch Hautflora und epidermale Enzyme gebildet werden.

Bioverfügbarkeit

Unter Bioverfügbarkeit versteht man den Prozentsatz der Moleküle, die – auf die Haut appliziert – tatsächlich für eine Wirkung zur Verfügung stehen. Schlechte Bioverfügbarkeit und damit verbunden meist auch schlechte Penetration machen hohe Wirkstoffkonzentrationen in einem Präparat erforderlich. Demzufolge kann es dann zu konzentrationsbedingten Nebenwirkungen sowohl bei topischen Arzneimitteln als auch bei Kosmetika kommen.

Die Anflutung eines Wirkstoffes aus einem Präparat heraus kann schnell oder langsam erfolgen. Abbildung 1 zeigt eine rasch zu- und wieder abnehmende Anflutung mit einer ausgeprägten Konzentrationsspitze.

In anderen Fällen findet man geringere Penetrationsgeschwindigkeiten und trotzdem hohe Bioverfügbarkeiten, weil entweder die Matrix des Präparates und/oder die Hautbarriere (Depoteffekt) den Wirkstoff langsam, aber gleichmäßig über einen längeren Zeitraum Plateau-förmig in das Hautinnere entlässt (Abb. 2).

Plateaueffekte sind speziell bei Arzneimitteln erwünscht, deren Wirkstoffe bei zu schneller Anflutung Irritationen erzeugen, was beispielsweise bei der Behandlung der Psoriasis mit Dithranol (INN) der Fall ist.

In der Kosmetik kommen Depoteffekte unter anderem bei Antifaltenpräparaten mit dem Wirkstoff Spilanthol (N-2-Isobutyl-2,6,8-decatrienamid) vor. In diesem Fall führt der Depoteffekt sogar dazu, dass Folgedosierungen niedriger sind als die Initialdosis.

Plateaueffekte können mit lamellaren Präparaten erreicht werden, die Zellmembranbestandteile wie Phosphatidylcholin enthalten, während konventionelle O/W-Emulsionen und liposomale Dispersionen eher zu kurzen hohen Anflutungen neigen. Letztere haben den Vorteil, dass ihnen der unerwünschte Auswascheffekt1 konventioneller Emulgatoren fehlt.

Konzentrationen

Mitunter sind die Konzentrationen entscheidend, welche Wirkungen eintreten. Alpha-Hydroxysäuren (AHA) wie Milchsäure tragen in geringer Konzentration zum Wasserhaushalt der Haut bei, während sie in hoher Konzentration zum AHA-Säure-Peeling führen. Eine ähnliche Situation liegt beim Harnstoff vor, der Teil des NMF ist. In hohen Konzentrationen wirkt er keratolytisch.

Ziel muss es im Normalfall sein, Dosierungen von Wirkstoffen durch optimale Penetration möglichst weit zu senken, ohne dass sie ihre Effektivität verlieren, um die Anwendung von Pflegeprodukten nachhaltig, das heißt ökonomisch, ökologisch, verträglich und ohne Nebenwirkungen zu gestalten. Diese Bedingungen können am besten durch physiologische Zusammensetzungen2 erreicht werden, die ähnlich einem naturbelassenen Lebensmittel vom Körper anstandslos zerlegt und komplett biologisch abgebaut werden.

Liposomen sind für die rasche Anflutung hydrophiler Wirkstoffe geeignet und Nanodispersionen für lipophile Wirkstoffe. Bei beiden handelt es sich um wässrige Produkte wie Lotionen, die gegebenenfalls durch verdickende Zusätze wie Xanthan auf eine höhere Konsistenz eingestellt werden. Neben den Plateau-bildenden lamellaren Cremes sind biologisch vollständig abbaubare, wasserfreie Oleogele zu nennen. Sie zeichnen sich durch eine noch langsamere, aber weitgehende Freisetzung der in ihnen enthaltenen, vorzugsweise lipophilen Wirkstoffe aus.

1. Beispiel: Penetrationsverstärker

Es gibt Situationen, in denen ein physiologischer Wirkstoff selbst in hohen Konzentrationen nicht die gewünschte Wirkung erzielt, weil er nicht penetriert. Freie Ascorbinsäure (Vitamin C) ist so ein Beispiel. Als Antioxidans ist sie instabil und sie erreicht nicht die am Kollagenhaushalt beteiligten Enzyme.

In Verbindung mit Phosphorsäure bildet sie jedoch einen synthetischen Ester (INCI: Ascorbyl Phosphate), der in liposomaler Verpackung bereits in einer geringen Dosierung von etwa ein Prozent die Kollagensynthese stimuliert. Der oxidativ stabile Ester wird an Ort und Stelle durch Enzyme (Esterasen) in die Ausgangskomponenten gespalten.

2. Beispiel: Penetrationsverstärker

Eine weitere Möglichkeit, die Penetration zu verstärken, besteht darin, zwei Produkte hintereinander auf die Haut aufzutragen. So kann man zum Beispiel Azelainsäure bei einer zu Rosazea neigenden Haut in einer bis zu einprozentigen liposomalen Dispersion applizieren, um direkt danach eine barrierestabilisierende Creme folgen zu lassen. Dieses Prinzip entspricht der erweiterten Korneotherapie von Prof. A. M. Kligman (Abb. 3).

Wenn die Azelainsäure zusammen mit Phosphatidylcholin in einem Oleogel verarbeitet wird, kann dieses ebenfalls bei Rosazea eingesetzt werden, ohne dass es wie bei fetthaltigen Emulsionen in den Folgetagen zu Entzündungen kommt.

Moleküleigenschaften

Bei liposomalen und nanodispersen Trägersystemen inklusive entsprechend zusammengesetzten Oleogelen, die den Zellmembranbestandteil Phosphatidylcholin (PC) enthalten, wird die Penetrationsverstärkung physikalisch erreicht. PC senkt die Phasenumwandlungstemperatur der wenig durchlässigen lamellaren Hautbarriere durch Fusion so weit, dass sie von mitgeführten Molekülen leichter überwunden werden kann.

Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, kommt es nur auf die Diffusion einzelner Moleküle an. Für sie gelten die folgenden Rahmenbedingungen:

Bei vergleichbarer Molekülgröße penetrieren und permeieren lipophile Stoffe leichter als hydrophile.

Nichtionische Moleküle dringen leichter in die Haut ein als ionische (salzbildende).

Die Effektivität der transdermalen Passage nimmt mit der Hautdicke ab.

Die Masse eines eindringenden Moleküls ist auf etwa M < 500 Da (Dalton) begrenzt.3

Neben dem bereits genannten Phosphatidylcholin und seinen speziellen strukturbildenden Eigenschaften gibt es weitere Einzelstoffe, in deren Gegenwart die Penetration anderer Bestandteile eines Präparates erhöht wird (Beispiele siehe Kasten).

Mikrobiom der Haut

Kosmetische Inhaltsstoffe mit einer molaren Masse von > 500 Da werden als solche nicht resorbiert. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass viele von ihnen nach einer gewissen Zeit von der Hautoberfläche verschwinden und Wirksamkeit zeigen.

Zu ihnen gehören die Triglyceride der Pflanzenöle, die hauptsächlich von Lipasen des Mikrobioms in Glycerin und Fettsäuren wie Ölsäure, Linolsäure und andere gespalten werden. Die ungesättigten Säuren wirken wiederum wie oben erwähnt penetrationsverstärkend, werden andererseits durch Oxidasen abgebaut und tragen so zum niedrigen pH-Wert der Hautoberfläche bei.

Ein interessantes Beispiel ist auch die Hyaluronsäure, die umso leichter in ihre Einzelbestandteile wie N-Acetyl-Glucosamin (NAG) abgebaut wird, je kürzere Ketten sie hat. NAG kann als eine Substanz mit Amidstruktur (siehe oben) relativ leicht durch die Haut penetrieren. Sie kurbelt gegebenenfalls die endogene Synthese von Hyaluronsäure an, die für den Turgor verantwortlich ist.

Weitere Verfahren

Zu den Möglichkeiten der physikalischen Penetrationsverstärkung sind ergänzend noch das Dermal Needling und die Mesoporation zu nennen, bei denen das Hindernis der Hautbarriere durch Perforation überwunden wird. Naheliegend ist es daher auch, vor der Applikation eines Produkts die Hautbarriere mittels eines mechanischen Peelings mit Reibekörpern („Scheuern“), durch Mikrodermabrasion („Sandstrahlen“) oder Wasserstrahlen („Kärchern“) zu schwächen oder zu entfernen. Chemisch erreicht man dies durch Vorbehandlung mit Fruchtsäuren (Kosmetik), Trichloressigsäure (Dermatologie) und enzymatischen Peelings, die Lipasen und/oder Proteasen enthalten.

Eine weitere, oft in der kosmetischen Behandlung und in der Dermatologie praktizierte Möglichkeit ist die Erzeugung okklusiver Bedingungen mittels aushärtender Masken, Packungen, Filme sowie abdeckender Paraffine und Wachse. Sie führen aufgrund des blockierten transepidermalen Wasserverlusts (TEWL) zu einer Quellung, die wiederum die Durchlässigkeit der Haut für kosmetische Wirk- und Arzneistoffe erhöht.

Beispiele für Penetrationsverstärker

- Dicarbonsäureester, zum Beispiel der Adipinsäure, dienen in dermalen Präparaten als Spreiter

- Phthalsäureester (Weichmacher) – mittlerweile in kosmetischen und pharmazeutischen Produkten weitgehend verboten

- Ungesättigte Säuren wie Öl- und Linolsäure. Vorzugsweise Ölsäure wird wegen der höheren Oxidationsstabilität in Arzneimitteln verwendet.

- Ethoxilierte Alkohole (PEGs) wie Oleth-5, Oleth-10 oder Laureth-12

- Terpene von ätherischen Ölen4; sie permeieren je nach Struktur sehr gut und sind bis in den Kreislauf nachweisbar. Auf dieser Eigenschaft basiert die Aromatherapie.

- Schwefelverbindungen: Kurzkettige Vertreter wie Dimethylsulfoxid (DMSO) permeieren sehr gut – erkennbar am späteren knoblauchartigen Geruch von ausgeatmetem flüchtigem Dimethylsulfid.

- Amide wie Harnstoff, Endocannabinoide wie Palmitinsäureäthanolamid (Bestandteil des Stratum granulosum), D-Panthenol

- Tenside und Emulgatoren, insbesondere die mit einer hohen kritischen Mizellbildungskonzentration (CMC), dispergieren Barrierebestandteile und schädigen so die Barriere. Dadurch wird die Haut durchlässiger. In geringer Konzentration nutzen tensidische Substanzen das gleiche Prinzip, um schwer lösliche, nanopartikuläre Feststoffe durch die Haut zu schleusen. Diese Systeme haben sich aber letztendlich weder in der Kosmetik noch in der Dermatologie durchgesetzt.

Literatur:

1 Wenn biologisch nicht abgebaute Emulgatoren von Hautpflegepräparaten bei einer nachfolgenden Hautreinigung wieder aktiviert werden, emulgieren sie Hautbarriere-Bestandteile und schwemmen sie aus.

2 H. Lautenschläger, Die Haut und ihre Pflege – Physiologie und Chemie im Einklang? Chemie in unserer Zeit 2021, 55 (5), 306–319.

3 J. D. Bos, M. M. Meinardi, The 500 Dalton rule for the skin penetration of chemical compounds and drugs, 2000; 9 (3): 165–9.

4 U. K. Caliskan, M. M. Karakus, Essential Oils as Skin Permeation Boosters and Their Predicted Effect Mechanisms, Journal of Dermatology and Skin Science, Published on: November 24, 2020.

Dr. Hans Lautenschläger

Der promovierte Chemiker ist seit 1998 geschäftsführender Gesellschafter der Koko Kosmetikvertrieb GmbH & Co. KG in Leichlingen und spezialisiert auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb physiologischer Hautpflegemittel. www.dermaviduals.de