Medizinische Leitlinien sind systematisch entwickelte, wissenschaftlich begründete und praxisorientierte Entscheidungshilfen. Sie sollen Ärzten Empfehlungen geben, wie eine Erkrankung festgestellt und behandelt werden sollte. Auch Kosmetikerinnen können eine Menge von ihnen für ihre Arbeit ableiten. In Teil 7 unserer Leitlinien-Serie stellt Ihnen die angehende Ärztin, Kosmetikerin und Beauty Managerin Sarah White die wichtigsten Fakten aus der Leitlinie Hypertrophe Narben und Keloide vor.

1. Definition (Beschreibung, Aussehen)

Im Gegensatz zu oberflächlichen Wunden, die oft narbenlos abheilen, hinterlassen tiefere Wunden eine Narbe. Diese stellt ein Ersatzgewebe dar, besitzt entsprechend andere Eigenschaften und führt zu einem Funktionsverlust – Narbengewebe ist sehr kollagenreich und zeitgleich elastinarm, wodurch Narben mit Spannungsgefühlen und Schmerzen einhergehen können. Nicht immer verläuft die Narbenbildung störungsfrei. Neben eingesunkenen (atrophen) Narben können auch hypertrophe Narben oder Keloide entstehen. Beide zählen zu den benignen (gutartigen) Tumoren der Haut und wachsen über das Ursprungsgewebe hinaus. Für Betroffene sind sie ein ästhetisches, durch Schmerzen oder Juckreiz häufig auch ein medizinisches Problem.

2. Epidemiologie (Prävalenz, Geschlecht, Alter)

Obwohl Narben häufig auftreten, ist eine Inzidenz oder Prävalenz zu hypertrophen Narben oder Keloiden nicht zuverlässig möglich. Hypertrophe Narben kommen häufiger vor als Keloide, welche selten auftreten, aber mit zunehmender Hautpigmentierung in Häufigkeit zu steigen scheinen und eine genetische Disposition besitzen.

Zu hypertrophen Narben gibt es keine spezifische Geschlechts- oder Altersdisposition. Die Wundheilung ist bei älteren Personen durch reduzierte Hautregeneration allerdings erschwert, was zur vermehrten Bildung hypertropher Narben führen könnte.

Bei Keloiden ist ein Auftreten in jüngeren Lebensjahren höher, insbesondere Personen im Alter zwischen 10 bis 30 Jahren sind öfter betroffen, was mit einer aktiveren Zellproliferation im Zusammenhang steht.

3. Ätiologie (Disposition, Trigger)

Trigger für beide benigne Hauttumore sind tiefere Verletzungen der Haut (meist bis in die Dermis), darunter Wunden durch Verletzungen oder Operationen. Bei Keloiden können teils auch oberflächlichere „Mikrotraumata“ wie Kratzexkoriationen eine Entstehung triggern.

Es kommt anschließend zur Überaktivität von Fibroblasten und einer stark gesteigerten Kollagenneusynthese mit fehlerhafter Anordnung der Kollagenstränge – bei hypertrophen Narben zeigen sich die vermehrten Kollagene histologisch wellenförmig, bei Keloiden strangförmig.

4. Symptome und Verlaufsformen

Hypertrophe Narben entstehen meist unmittelbar, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Verletzung und wirken erythematös bis hyperpigmentiert mit knotig-, plateau- oder wulstförmiger Erhabenheit. Dabei beschränkt sich die Bindegewebsvermehrung auf den Bereich der Läsion. Ihr Auftreten ist prinzipiell am gesamten Integument möglich. Hypertrophe Narben können sich zurückbilden.

Keloide zeigen sich erst später als sechs Monate nach Verletzung als derbe, knotig-, plateau- oder wulstförmige Erhebungen mit rosafarbener oder hyperpigmentierter Färbung. Sie können ebenfalls überall auf der Hautoberfläche auftreten, sind besonders häufig an Ohrläppchen, Nacken oder Sternum (Brustbein) zu lokalisieren. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass die Bindegewebshypertrophie über die ursprüngliche Läsion hinauswächst und keine Anzeichen für eine Rückbildung zeigt.

5. Differenzialdiagnose

Differenzialdiagnostisch sind bereits Keloide und hypertrophen Narben aufgrund der beschriebenen Eigenschaften voneinander abzugrenzen. Zusätzlich sollten außerdem Dermatofibrome, Lobomykosen und Dermatofibrosarkome (Dermatofibrosarcoma protruberans) in die Differenzialdiagnose einfließen.

6. Ärztliche Therapie

Auf Wunsch des Patienten, bei ästhetisch inakzeptablen oder durch Spannung oder Juckreiz störenden hypertrophen Narben oder Keloiden erfolgt eine Behandlung durch einen Dermatologen. Als Standardtherapie eignet sich häufig eine Injektion von Triamcinolonacetonid (TAC), ein Glukokortikoid, das unter anderem antiproliferativ wirkt, oft in Kombination mit Kryotherapie.

Großflächige Keloide werden teils operativ entfernt, mit anschließender Glukokortikosteroidinjektion. Bei rezidivierenden Keloiden oder schwer behandelbaren Keloidexzisionen kann auch eine Strahlentherapie (als HDR-Brachytherapie) angewendet werden.

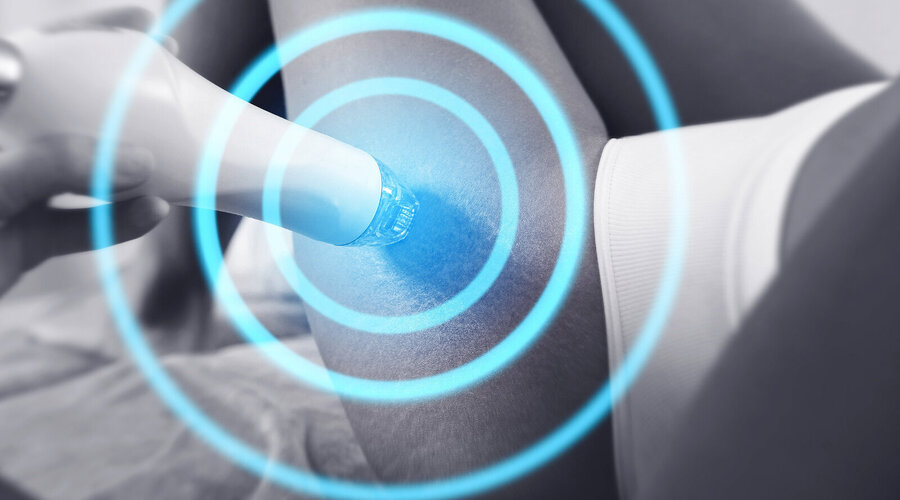

Hypertrophe Narben können außerdem mittels fraktioniertem ablativem Laser und/oder Farbstofflaser separat oder kombiniert mit „laser-assisted drug delivery“ behandelt werden. Auch Microneedling kann bei hypertrophen Narben zum Einsatz kommen.

7. Empfehlungen für die Kosmetikerin

Bei Verdacht auf pathologische Narbenbildungen sollten Kunden immer an einen Dermatologen verwiesen werden.

Eine Kosmetikerin darf eine Haut mit hypertrophen Narben und Keloiden in Deutschland nur in sehr begrenztem Rahmen behandeln, da die Behandlung dieser Gewebeveränderungen medizinisch indiziert ist und daher in den Zuständigkeits-bereich von Ärzten fällt.

Eine ungeeignete Behandlung kann das Wachstum von Keloiden sogar verstärken. Kosmetisch können hypertrophe Narben nach Absprache mit einem Arzt mit speziellen Cremes oder Salben gepflegt werden, wodurch die Hautelastizität und Feuchtigkeitsversorgung verbessert werden kann.

Quellen:

https://register.awmf.org/assets/guidelines/013-030l_S2k_Therapie-pathologischer-Narben-hypertrophe-Narben-Keloide_2020-11.pdf

https://www.aerzteblatt.de/archiv/

219693/Narben-und-Keloide-Eine-therapeutische-Herausforderung

https://link.springer.com/article/10.1007/s00105-002-0351-y

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

32158839/

Sarah White

Die Autorin ist angehende Ärztin, Kosmetikerin, Beauty Managerin (IHK), Autorin für Fachzeitschriften und Speakerin auf internationalen Kongressen sowie Gründerin der Marke „Iluqua“. www.iluqua.com