Hautqualität ist ein allgegenwärtiger Begriff, doch was bedeutet er? Welche Merkmale bestimmen die Qualität der Haut, und woran erkennen wir, ob sie als „gut“ gilt? Wissenschaftliche Studien zeigen, dass schon kleine Veränderungen in der Hautqualität unsere Wahrnehmung von Jugendlichkeit, Attraktivität und Gesundheit maßgeblich beeinflussen. In dieser Serie nehmen wir vier Hautmerkmale, die entscheidend für unser Wohlbefinden und äußeres Erscheinungsbild sind, unter die Lupe. Wir starten mit dem ersten Merkmal „Hautfestigkeit“.

Die Haut fasziniert nicht nur durch ihre beeindruckende sichtbare Fläche von etwa zwei Quadratmetern, sondern auch durch eine bemerkenswerte mikroskopische Struktur. Diese feinen Einstülpungen und Vertiefungen in der Hautoberfläche führen zu einer erheblichen Vergrößerung der effektiven Hautoberfläche, die sich auf bis zu 20 Quadratmeter ausdehnen kann.1 Das unterstreicht die Vielseitigkeit und Funktionsfähigkeit der Haut, die durch ihre komplexe Struktur aus drei Schichten (Epidermis, Dermis und Subkutis) eine Vielzahl von Aufgaben übernimmt.

Besonders die Dermis ist entscheidend für die Hautalterung, denn das enthaltene Kollagen (75–80 Prozent der Trockenmasse; Typ I und III dominieren) und Elastin verleihen der Haut Stabilität und Elastizität, sodass sie nach Belastung/Verformung in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt. Auch die Feuchtigkeitsversorgung des Stratum corneum, der äußersten epidermalen Hautschicht, spielt eine Rolle für die biomechanischen Eigenschaften der Haut.2, 3

Intrinsische und extrinsische Hautalterung

Der natürliche Alterungsprozess der Haut wird durch verschiedene Fak-toren beeinflusst, die sich in zwei Hauptkategorien einteilen lassen: intrinsische (genetisch, physiologisch bedingte) und extrinsische (äußere, beeinflussbare). Ein zentraler Mechanismus ist die verringerte Fibroblastenaktivität, wodurch die Produktion von Kollagen, Elastin und Glykosaminoglykanen (=Gruppe langkettiger Zuckerketten, zum Beispiel Hyaluronsäure) abnimmt.

Etwa ab dem 25. Lebensjahr sinkt die Kollagenproduktion in der Haut physiologisch bedingt jährlich um rund ein Prozent. Diese Veränderungen führen zu einer Reduktion der Hautdicke, -dichte, Festigkeit, Elastizität sowie der Wasserbindungsfähigkeit. In der Folge treten sichtbare Alterungserscheinungen wie feine Linien, Falten und Hauterschlaffung auf.4,5

Hautanalyse und Kundenberatung

Der Verlust an mechanischer Stabilität und Elastizität gilt als wichtiger Indikator für die Hautqualität und stellt einen entscheidenden Aspekt der Hautalterung dar. Goldie et al. beschreiben die Hautfestigkeit als eines von vier Hautqualitätsmerkmalen bzw. Wahrnehmungskategorien (engl. Emergent Perceptual Categories).6

Im Rahmen der Hautanalyse spielt die Feststellung der Hautqualität eine immer größere Rolle, da sie nicht nur ästhetische, sondern auch gesundheitliche Aspekte der Haut widerspiegelt.

Für die Hautanalyse und Kundenberatung ist die fachliche Expertise unerlässlich. Den Anfang bildet idealerweise ein ausführliches Erstgespräch, in dem Informationen unter anderem zu Beruf, Hobbys und Krankengeschichte erfragt werden. So lassen sich bereits potenzielle intrinsische und extrinsische Einflussfaktoren erkennen – etwa chronische Erkrankungen, UV-Exposition oder Nikotinkonsum – und gezielt im weiteren Behandlungsverlauf berücksichtigen.

Durch Sehen und Fühlen lassen sich die individuelle Hautbeschaffenheit und -bedürfnisse subjektiv einschätzen. Ein Snap-Test, der die Rückstellfähigkeit der Haut prüft, kann erste Hinweise auf die Hautfestigkeit geben.

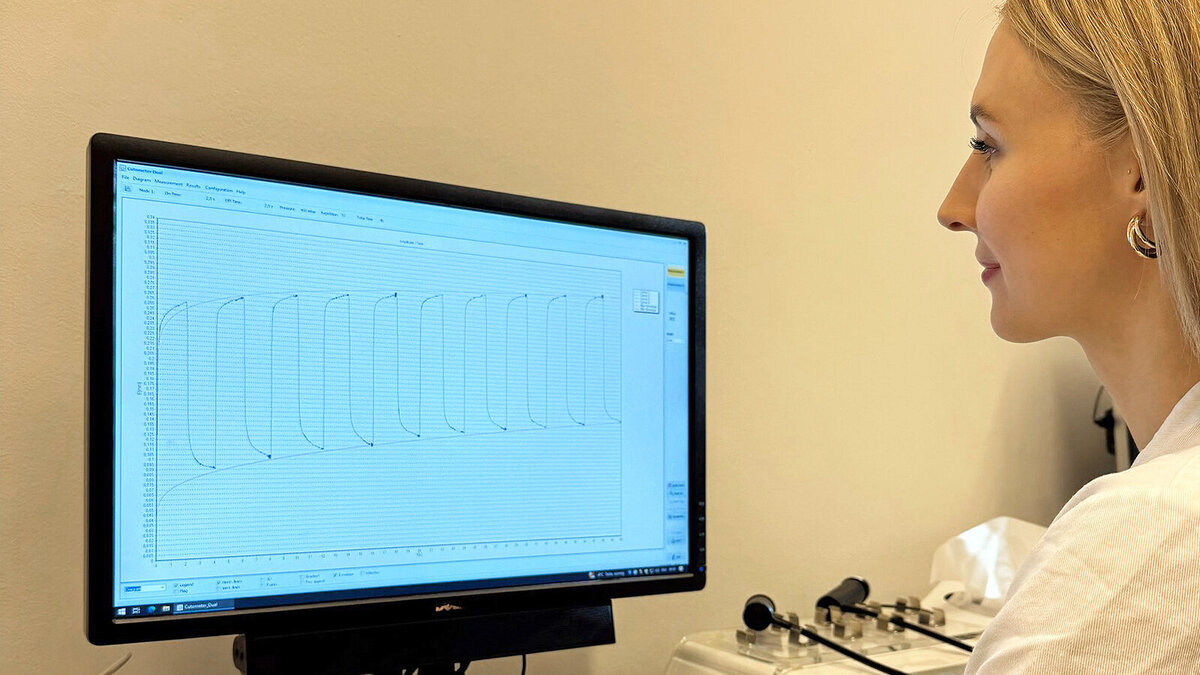

Für eine objektive Analyse eignen sich biophysikalische Messgeräte. Basierend auf der Suktionsmethode – einer Messung mittels Unterdruck (Ansaugung) – erfasst das Gerät die mechanischen Eigenschaften der Haut. Altersabhängige Korrelationen bestimmter Geräte-Parameter konnten bereits in früheren Studien nachgewiesen werden.7–10

Anhand entwickelter Referenzbereiche für Stirn, Wange, Hals, Dekolleté und Handrücken können nun auch Messwerte innerhalb der jeweiligen Altersgruppe eingeordnet und von unter- bis überdurchschnittlich bewertet werden.10

Praxisbeispiele für die Messung der Hautelastizität

In der Praxis könnte dies folgendermaßen aussehen: Der durchschnittliche Wert für den Parameter R2 (= Bruttoelastizität) bei Frauen im Alter von 20 bis 29 Jahren liegt zwischen 0,775 und 0,9. Dieser Parameter misst das Verhältnis zwischen der maximalen Dehnung (=wie weit wird die Haut unter Zugbelastung gedehnt) und der gesamten Rückstellkraft (= wie viel kehrt davon nach der Belastung wieder zurück).

Wird beispielsweise die Stirn einer 29-jährigen Frau unter standardisierten Bedingungen mit einem „Cu-tometer“ gemessen und ein Wert von 0,6 resultiert, würde dies als unterdurchschnittlich gelten. Das bedeutet, dass die Haut langsamer als der Durchschnitt in ihre ursprüngliche Form zurückkehrt.10

Solche Daten ermöglichen präzise Behandlungsentscheidungen und eine zuverlässige Überwachung der jeweiligen Maßnahmen. Die Kombination aus fachlicher Analyse und objektiven Messungen untermauert die jeweilige Expertise und macht selbst subtile Verbesserungen, die optisch schwer erkennbar oder ohne Vorher-Vergleich nicht mehr bewusst wahrgenommen werden, sichtbar. Dies stärkt das Vertrauen der Kundschaft und hebt die Qualität der Behandlungen hervor.

Ausblick

Die kontinuierliche Forschung in diesem Bereich ermöglicht es, immer präzisere und vielfältigere Methoden zur Hautanalyse und -behandlung zu entwickeln, die den spezifischen Bedürfnissen der Kunden gerecht werden. Gleichzeitig stellt der Fortschritt in der Industrie für Hautpflege und Ästhetik sicher, dass neue, wissenschaftlich fundierte Technologien und Behandlungsansätze verfügbar sind, die ein gesundes Altern und eine gute Hautqualität fördern.

Literatur:

1 Gallo RL. Human Skin Is the Largest Epithelial Surface for Interaction with Microbes. J Invest Dermatol. 2017;

137(6):1213–1214. doi:10.1016/j.jid.2016.

11.045

2 Choi JW, Kwon SH, Huh CH, Park KC, Youn SW. The influences of skin visco-elasticity, hydration level and aging on the formation of wrinkles: a comprehensive and objective approach. Skin Research and Technology. 2013;19(1). doi:10.1111/ j.1600-0846.2012.00650.x

3 Uitto J, Li Q, Urban Z. The complexity of elastic fibre biogenesis in the skin – a perspective to the clinical heterogeneity of cutis laxa. Exp Dermatol. 2013; 22 (2): 88–92. doi:https//doi.org/10.1111/exd.1 2025

4 Krutmann J, Bouloc A, Sore G, Bernard BA, Passeron T. The skin aging exposome. Journal of Dermatological Science. 2017; 85(3): 152–161. doi:10.1016/j.jdermsci. 2016.09.015

5 Mine S, Fortunel NO, Pageon H, Asselineau D. Aging Alters Functionally Human Dermal Papillary Fibroblasts but Not Reticular Fibroblasts: A New View of Skin Morphogenesis and Aging. Sullivan B, ed. PLoS ONE. 2008; 3 (12): e4066. doi:10.1371/journal.pone.

0004066

6 Goldie K, Peeters W, Alghoul M, et al. Global Consensus Guidelines for the Injection of Diluted and Hyperdiluted Calcium Hydroxylapatite for Skin Tightening. Dermatol Surg. 2018; 44: S32–S41. doi:10.1097/DSS.0000000000001685

7 Krueger N, Luebberding S, Oltmer M, Streker M, Kerscher M. Age-related changes in skin mechanical properties: a quantitative evaluation of 120 female subjects: Age-related changes in skin mechanical properties. Skin Res Technol. 2011; 17 (2): 141 –148. doi:10.1111/ j.1600-0846.2010.00486.x

8 Ryu HS, Joo YH, Kim SO, Park KC, Youn SW. Influence of age and regional differences on skin elasticity as measured by the Cutometer. Skin Res Technol. 2008;14(3):354-358. doi:10.1111/1600-0846.2008.00302.x

9 Ahn S, Kim S, Lee H, Moon S, Chang I. Correlation between a Cutometer® and quantitative evaluation using Moire topography in age-related skin elasticity. Skin Research and Technology.2007; 13(3): 280–284. doi:10.1111/ j.1600-0846.2007. 00224.x

10 Roessle A, Kerscher M. Objectification of Skin Firmness: In Vivo Evaluation of 300 Women in Relation to Age. J of Cosmetic Dermatology. 2025;24(1):

e16773. doi: 10.1111/jocd.16773

So geht es weiter:

In einer der nächsten Ausgaben beleuchten wir das Hautmerkmal „Skin Glow“.

Alena Rössle, M. Sc.

Die Kosmetikwissenschaftlerin forscht als Doktorandin an der Universität Hamburg rund um das Thema Hautqualität. Die Koordination von kosmetischen und klinischen Studien gehört neben der Tätigkeit als Dozentin zu ihren Schwerpunkten als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Arbeitskreis Prof. Kerscher. Als Heilpraktikerin steht bei ihr die Hautgesundheit stets mit einem Blick für die Ästhetik im Vordergrund.