Handekzeme betreffen etwa 15 Prozent der Bevölkerung, wobei das Risiko in Berufen mit intensiver Hautbelastung wie beispielsweise im Kosmetikinstitut deutlich steigt. Eine unzureichende Anwendung von Hautschutz- und Pflegemaßnahmen kann die Situation verschärfen. Deshalb ist es entscheidend, effektive Schutzstrategien zu entwickeln – für sich selbst und die Kunden.

Nach aktuellen Untersuchungen entwickeln rund 15 Prozent aller Menschen in ihrem Leben ein Handekzem.1 In Berufen mit einer starken Hautbelastung, beispielsweise durch einen hohen Anteil von Feuchtarbeit, wie dem Kosmetik- und Friseurhandwerk, liegt das Risiko für die Entwicklung eines Handekzems noch höher.2 Dies gilt besonders, wenn Hautschutz- und Hautpflegemaßnahmen nicht adäquat angewendet werden.

Zudem wurde in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Anstieg der Fälle von Hautkrebs innerhalb der Bevölkerung verzeichnet.3 Solare ul-traviolette (UV)-Strahlung ist nicht nur zu einem hohen Anteil an der Entstehung einer vorzeitigen Hautalterung (Photoaging) beteiligt, sondern wird seitens der Welt-

gesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) als eindeutig krebserregend eingestuft. Die gute Nachricht: Moderne Sonnenschutzmaßnahmen können diesen negativen Effekten entgegentreten.

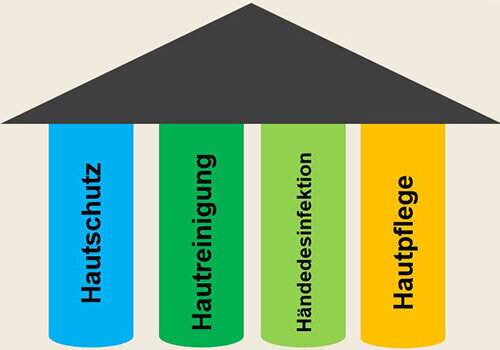

Das 3-Säulen-Modell des integrativen Hautschutzes

Das „3-Säulen-Modell“ des integrativen Hautschutzes umfasst klassischerweise die Verwendung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln. Im Zuge der Eindämmungsmaßnahmen im Rahmen der COVID-19-Pandemie kam der Händedesinfektion, die unter der Säule der Hautreinigung verortet werden kann, eine große Bedeutung zu. Dies hat dazu geführt, dass in Fachkreisen diskutiert wird, ob diese als eine vierte, eigenstände Säule angesehen werden sollte.

Die Grafik zeigt das Konzept zum integrativen Hautschutz als 3-Säulen-Modell, erweitert um die vierte Säule, Händedesinfektion.

Handreinigung und Handdesinfektion

Das klassische Mittel der Hände-

reinigung stellt die tensidische Händewaschung dar, bei der ein Wasser-Tensid-Gemisch auf die Haut aufgebracht wird. Betonung sollte finden, dass Wasser (Dihydrogenmonoxid; H20) allein bereits als hautreizend anzusehen ist. Bei der tensidischen Händewaschung werden Hautfette emulgiert, was zu einer Entfettung mitsamt einer pH-Wertverschiebung und folglich einer Schädigung nicht nur von Zellmembranen, sondern auch der Lipide und Proteine im Stratum corneum der Epidermis führt. Im Prozess der Waschung werden Hautfette nicht nur angelöst, sondern auch weggespült.

Bei der (alkoholischen) Händedesinfektion werden die Hautfette ebenfalls angelöst, aber nicht abgespült, und verbleiben auf der Haut.

Generell ist festzustellen, dass Alkohole bei einem geringen Sensibilisierungspotenzial hinsichtlich der Entwicklung einer Kontaktallergie eine gute Hautverträglichkeit aufweisen. Das Irritationspotenzial von alkoholischen Händedesinfektionsmitteln wird von Anwendenden jedoch häufig überschätzt, da bei bereits minimal vorgeschädigter Hautbarriere ein brennendes Gefühl auftreten kann, wenn alkoholische Händedesinfektionsmittel verwendet werden.

Dies sollte in keinem Fall dazu führen, dass die Händedesinfektion vermieden und die Handwaschfrequenz gesteigert wird, sondern dazu, dass Hautschutz- und Hautpflegemaßnahmen in erhöhtem Maße Anwen-dung finden. Die Händedesinfektion sollte der Händewaschung vorgezogen werden, wenn keine sicht-

bare Verschmutzung der Haut vorliegt, die dann abgewaschen werden müsste.

Eine tensidische Händewaschung sollte so oft wie nötig, aber so selten wie möglich durchgeführt werden. In jedem Falle sollte eine „milde“ tensidische Hautreinigung erfolgen. Das bedeutet: mindestens pH-hautneutrales Syndet (pH-Wert circa 4,5–5,5), milde Tenside (wie zum Beispiel Sodium Laureth Sulfate), Humektantien (zum Beispiel Glycerin), keine Seife, keine Duft- und Farbstoffe, keine Reibekörper, keine Lösemittel. Je nach Wunsch können auch neuartige Hautreinigungsmittel wie Hautreinigungsöle Anwendung finden, die in aktuellen Studien eine hohe Anwenderakzeptanz verzeichneten.4 Bei der alkoholischen Händedesinfektion sind Formulierungen mit rückfettenden Substanzen (zum Beispiel Glycerin) zu empfehlen.

Eine tensidische Händewaschung sollte so oft wie nötig, aber so selten wie möglich durchgeführt werden.

Die Händedesinfektion sollte der -waschung vorgezogen werden, wenn keine sichtbare Hautverschmutzung vorliegt.

Schützende und pflegende Handcremes

Hautschutzmittel bezeichnen Externa, welche die Haut bei einer hautbelastenden Tätigkeit vorrangig vor Irritationen schützen sollen. Sie werden in der Regel vor und während der Arbeit (zum Beispiel nach Pausen) verwendet.

Beachtet werden sollte, dass es den sogenannten „flüssigen Handschuh“ nicht gibt – auch eine Hautschutzcreme ersetzt nicht die adäquate Verwendung geeigneter Schutzhandschuhe. Als ungeeigneter Inhaltsstoffe für den Einsatz in Hautmitteln, die vor und während der Arbeit angewandt werden, ist beispielsweise Harnstoff (Urea) aufgrund seiner penetrationsfördernden Eigenschaften zu nennen.

Hautpflegemittel beschreiben Externa, die zur Wiederherstellung (Regeneration) der epidermalen Barrierefunktion beitragen sollen und in der Regel am Arbeitsende und nach der Arbeit verwendet werden.

In Handpflegcremes werden häufig rückfettende (zum Beispiel Ceramide, Sterole, Cholesterolderivate, Squalene, Triglyceride), rückfeuchtende (zum Beispiel Urea), Milchsäurederivate, Hyaluronsäure, Glycerin, Glucosaminoglykane) und filmbildende (zum Beispiel Petrolatum, Paraffinum liquidum, Cera microcristallina, Dimethicon, Methicon, Polysiloxan) Inhaltsstoffe eingesetzt.

Je nach Bedarf beziehungsweise Hautzustand können aber auch beispielsweise hautberuhigende (zum Beispiel Licochalcone A, Glycyrrhetinsäure, Dexpanthenol, Haferextrakt, Bisabolol, Hamamelidis) oder juckreizlindernde (zum Beispiel Polidocanol, Menthol, Menthoxypropandiol) Inhaltsstoffe zum Einsatz kommen.

Im Bereich der Kosmetik haben da-rüber hinaus in den letzten Jahren Produkte an Popularität gewonnen, die sich durch ihre Inhaltsstoffe (zum Beispiel probiotische Inhaltsstoffe) positiv auf das Hautmikrobiom auswirken sollen. Die Forschung in diesem Bereich wird zukünftig und weiter zeigen müssen, inwiefern diese die Hautgesundheit – über die bestehenden Konzepte hinaus – positiv beeinflussen können.

Schutzhandschuhe nicht vergessen

Im Zuge eines adäquaten Hautschutzes der Hände ist die adäquate Verwendung von geeigneten Schutzhandschuhen in Abhängigkeit zur ausgeführten Tätigkeit unerlässlich.

Unter flüssigkeitsdichten Handschuhen sollten bei erwarteten Tragedauern von mehr als zehn Minuten immer Baumwollunterziehhandschuhe verwendet werden, um das feuchte Milieu in den Handschuhen, das die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigen kann, einzudämmen.

Als neuartige Alternative dazu präsentieren sich beispielsweise semipermeable Unterziehhandschuhe aus innovativen Materialien. Aufgrund dessen, dass hinsichtlich der Verwendung von Baumwollunterziehhandschuhen in der Praxis immer wieder Hürden bestehen, wie beispielsweise eine subjektiv empfundene Taktilitätseinschränkung, wird die Zeit zeigen, ob sich mittels der neuen Unterziehhandschuhmaterialien eine größere Akzeptanz der Anwendenden erzielen lässt. Auf dies deuten ersten Studien bereits hin.5

In Handpflegcremes werden häufig rückfettende, rückfeuchtende und filmbildende Inhaltsstoffe eingesetzt.

Topische Sonnenschutzmittel in der Hautkrebsprävention

Topische Sonnenschutzmittel beschreiben in aller Regel kosmetische Mittel, die zum Schutz der Haut zugelassene UV-Filter enthalten. Von einem Breitbandfilter wird gesprochen, wenn UV-A- und UV-B-Filter enthalten sind.

Empfohlen wird als Mindeststandard ein Lichtschutzfaktor von ≥ 30 (hohes Schutzniveau), vorzugsweise 50+ (sehr hohes Schutzniveau). Im Sinne eines individuellen Hautschutzes beziehungsweise einer individuellen Hautpflege sollten topische Sonnenschutzmittel immer individuell auf den Hauttyp abgestimmt sein. Im Kosmetikinstitut erscheint eine intensive Beratung beispielweise im Rahmen der Erstellung eines Heimpflegeplans als sinnvoll.

Hinsichtlich der Basis lassen sich verschiedene Texturen finden: Cremes, Lotionen, Gele, Sprays etc. Zudem enthalten moderne topische Sonnenschutzmittel auch häufig Wirkstoffe, die der Pflege der Haut zugutekommen, zum Beispiel Hyaluronsäure (Moisturizer), Decandiol (antimikrobielle Eigenschaften), Licochalcone A (reduziert Rötungen) und viele weitere. Im Bereich der dekorativen Kosmetik können zusätzlich getönte Sonnenschutzmittel Anwendung finden.

Sonnenschutz nach Spezialbehandlungen

Eine besondere Relevanz erlangt der Sonnenschutz nach kosmetischen Spezialbehandlungen (zum Beispiel Microneedling, Mikrodermabrasion, Intense-Pulsed-Light, chemische Peelings) oder der Anwendung kosmetischer Mittel (zum Beispiel Fruchtsäuren, Retinol, Glykolsäure, Salizylsäure), welche die Lichtempfindlichkeit der Haut beeinflussen können.

Deutlich wird, dass Sonnenschutzmittel in das Standardrepertoire jedes Kosmetikinstituts gehören sollten; generell ist die Expertise der Kosmetikerin gefragt, um Kunden geeignete Sonnenschutzempfehlungen an die Hand zu geben.

Hinsichtlich der Basis von Sonnenschutzprodukten gibt es verschiedene Texturen.

Literatur:

1 Quaade et al. Contact Dermatitis. 2021; 84 (6): 361–374.

2 Havmose et al. Contact Dermatitis. 2022;86(4):254–265.

3 Symanzik und John. Dermato. 2024;4(2):46–59.

4 Symanzik et al. Occup Med (Lond). 2023; 73 (1): 29–32.

5 Heichel et al. Contact Dermatitis. 2022; 87 (2): 1 76–184.

PD Dr. rer. nat. habil. Cara Bieck, B.Sc., M.Ed.

Die Autorin ist in der Abteilung Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie am Institut für Gesundheitsforschung und Bildung an der Universität Osnabrück tätig. www.igb.uni-osnabrueck.de