Die Ausgangslage: Du bist ausgelernte Kosmetikerin, stehst am Anfang deiner beruflichen Karriere und denkst darüber nach, dir dein eigenes Business aufzubauen? Dann solltest du die vier folgenden Tipps von Rechtsanwalt Stefan Engels unbedingt beachten, um einen sauberen Start ohne Bauchlandung zu erleben.

1. Gewerbeanmeldung

Zunächst musst du vor Beginn deiner Selbstständigkeit als Kosmetikerin erst einmal ein Gewerbe anmelden, denn ein Gewerbeschein ist eine unabdingbare Startvoraussetzung. Dabei spielt es keine Rolle, ob du dein Kosmetikstudio eröffnest, dein heimisches Arbeitszimmer nutzt oder aber einen mobilen Kundenservice anbieten möchtest. Ohnehin muss der Umfang der gewerblichen Tätigkeit in der Anmeldung angegeben werden. Wer also auch Pflegeprodukte verkaufen möchte (ggf. über einen Online-Shop), muss dies schon in der Tätigkeitsbeschreibung angeben.

Das Kosmetikgewerbe ist ein handwerksähnlicher Beruf. Derzeit bestehen hier keinerlei Berufszulassungsbeschränkungen (= Gewerbefreiheit), aber eine Eintragung in das Verzeichnis handwerklicher Gewerbe ist für dich dennoch verpflichtend. Alle Formulare, die du dafür brauchst, bekommst du bei der Handwerkskammer. Sobald du den Gewerbeschein in der Hand hältst, kann es endlich losgehen.

2. Die Wahl der passenden Rechtsform

Zuvor solltest du dir aber zu einigen rechtlich relevanten Punkten Gedanken gemacht haben. Beispielsweise welche konkrete Rechtsform soll dein Geschäft haben? Hier gibt es mannigfaltige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gründung eines Einzelunternehmens ist am unkompliziertesten. Hier reicht eine einfache Gewerbeanmeldung aus, und die Buchhaltungsvorschriften bleiben überschaubar: Im Gründungsjahr liegt die Umsatzgrenze bei 22.000 Euro, während sie im Folgejahr auf 50.000 Euro ansteigt.

Aber Achtung: Als Einzelunternehmerin haftest Du sprichwörtlich „mit Haus & Hof“, also mit deinem gesamten Privatvermögen, solltest du hier finanziell oder haftungsrechtlich in Bedrängnis geraten. Die meisten Kosmetikerinnen wählen meist für den Anfang diese Rechtsform, denn die Risiken sind oft überschaubar, für die Buchhaltung genügt eine Einnahmen-Überschussrechnung und die Anmeldung des Gewerbes beschränkt sich auf den erwähnten Gang zum örtlich zuständigen Gewerbeamt. Solltest du jedoch von Anfang an eine Haftungsbeschränkung wünschen, so kommt eine GmbH oder – in Vorstufe dazu – eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), kurz „UG“, in Betracht. Hier haftest du dann maximal bis zur Höhe deiner geleisteten Einlage. Die Gründung einer solchen sogenannten „juristischen Person“ ist jedoch weitaus komplexer im Vergleich zu einem Einzelunternehmen, und es erfordert neben dem Stammkapital von 25.000 Euro (bei der GmbH) im Idealfall auch eine ausgiebige juristische Begleitung. Diese Art der Existenzgründung ist zeit- und kostenintensiv. Weiter solltest du auch bedenken, dass sowohl die GmbH als auch die UG verpflichtet sind, jährlich Bilanzen zu erstellen.

3. Steuerliche Pflichten als Selbstständige

Während du als Angestellte einmal im Jahr deine Einkommensteuer zahlen musst, wirst du als Selbstständige ebenfalls vom Finanzamt zur Kasse gebeten. Und nicht nur das: Je nach gewählter Rechtsform (siehe Punkt 2) musst du außerdem noch weitere Steuern entrichten.

Die schlechte Nachricht zuerst: Was du als Selbstständige an Geld verdienst, darfst du leider nicht alles behalten. Umsätze bzw. Gewinne müssen versteuert werden! Nun die gute Nachricht: Wenn du dir von Anfang an bewusst bist, was du wann bezahlen musst, erlebst du keine bösen Überraschungen – etwa saftige Nachzahlungen auf erwirtschaftete Gewinne. Auch wenn das Thema trocken erscheinen mag: Einen Überblick über deine anfallenden Steuern solltest du am besten direkt ab Gründung haben. Für die tatsächliche Berechnung und Meldung ans zuständige Finanzamt kannst bzw. musst du ein Steuerbüro oder einen Buchhalter beauftragen. Grundsätzlich entscheidet deine Rechtsform darüber, welche Steuern du Vater Staat schuldest.

Die wichtigsten Steuern im Überblick:

Als Einzelunternehmerin oder Personengesellschaft (wie GbR oder OHG) fallen für dich die Einkommensteuer (eventuell inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer), die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer an.

Für Kapitalgesellschaften (wie GmbH, UG oder AG) müssen die Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Kapitalertragsteuerund die Umsatzsteuer abgeführt werden.

Beschäftigst du noch Mitarbeiter, wird außerdem das Thema Lohnsteuer für dich relevant.

4. Versicherungen

Ein weiteres Thema, welches du unbedingt abgeklärt haben solltest, bevor du die Pforten deines Instituts erstmals öffnest, ist das Thema Versicherungen. Hierbei solltest du möglichst alle Geschäftsrisiken gleich von Beginn an absichern, denn ein Behandlungsfehler oder eine Unachtsamkeit ist schnell geschehen – und die Klagefreudigkeit der Kundschaft ist tendenziell in den letzten Jahren eher gestiegen.

Deine möglicherweise vorhandene private Haftpflichtversicherung springt in einem solchen Fall regelmäßig nicht ein, denn diese sichert nur Risiken von Privatleuten (Verbrauchern) ab. Damit bist du also auf eine für dein Institut maßgeschneiderte Versicherung angewiesen. Welches Versicherungspaket du genau benötigst, hängt von deinem Institutsangebot und den hierbei möglichen Haftungsrisiken bzw. der möglichen Schadenshöhe ab. Es gibt Versicherungen, die sich auf die Haftungsrisiken von Kosmetikinstituten spezialisiert haben.

Am besten erkundigst du dich einmal im Vorfeld bei einem unabhängigen(!) Versicherungsberater, der deinen konkreten Versicherungsbedarf ermittelt und dann optimal durch entsprechende Policen abdeckt, denn das Angebot an möglichen Versicherungspaketen am Versicherungsmarkt ist mittlerweile fast unüberschaubar.

Auf jeden Fall gilt: erst versichern und erst danach tätig werden!

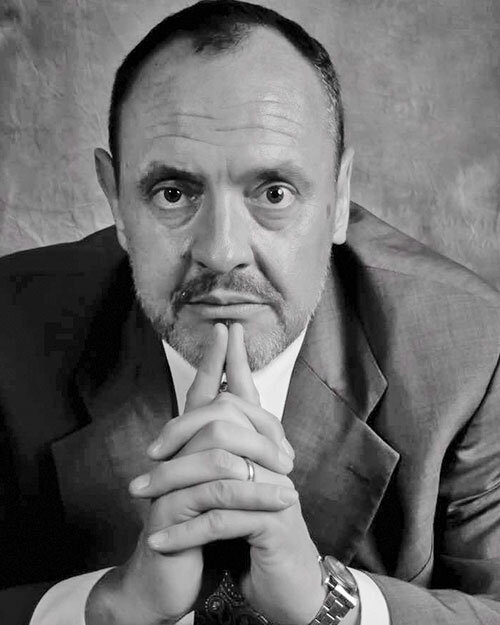

Stefan Engels ist seit 2002 zugelassener Rechtsanwalt und praktiziert in Mönchberg. Sein Tätigkeitsschwerpunkt bildet die Geschäftsfeldentwicklung und Internationalisierung von Unternehmen.